Zur Geschichte des Hofs

Langsame Annäherungen

Über Reinsdorf lässt sich im Internet wenig finden (Reinsdorf (Waldheim) – Wikipedia). Klar ist, dass es sich um ein Waldhufendorf handelt. Dabei liegen die Höfe der Straße zugewandt, die Ländereien liegen dahinter und gegenüber (Waldhufendorf – Wikipedia).

Bei der Suche nach historischen Dokumenten stößt man auf die Kirche von Reinsdorf. Nach intensiver Suche habe ich zwei Exemplare in den Analen der hiesigen Kirche gefunden. Wenn wir die beiden miteinander vergleichen, so stellen wir Übertreibungen hinsichtlich der Höhe der Kirchturmspitze auf der zweiten Grafik fest. Hinsichtlich unseres Hofs wollen wir deshalb genau vorgehen und möglichst nur Fakten präsentieren.

An die Geschichte so eines alten Hofs kann man sich nur sehr langsam herantasten. Man kann sie nicht nachlesen, da sie nie aufgeschrieben wurde. Wir gingen also Auffälligkeiten nach, befragten den Vorbesitzer und suchten in alten Quellen. Aufgrund von Artefakten, die wir bei der Sanierung entdeckten, durch das Gutachten eines Denkmalschützers und auf der Grundlage eines dendrochronologischen Gutachtens konnten wir im Laufe von mehr als 20 Jahren Fakten sammeln anhand derer wir zumindest das Alter bestimmen und ein paar Besonderheiten erklären können. Ich schildere unsere Entdeckungen in chronologischer Reihenfolge.

Die Scheune wurde im 20. Jahrhundert verändert

Als wir den Hof 1999 übernahmen, sahen wir ihn so:

Später entdeckten wir auf dem Hof ein Gemälde der bekannten Bauernhofmaler Hahn & Sohn. Das Bild ist von 1908. Wir haben das Bild fotografiert und das Original dem früheren Besitzer zurückgegeben.

Beim Vergleich beider Bilder wird deutlich, dass die Proportionen der Scheune (rechtes Gebäude) auf den Bildern nicht übereinstimmen. 1999 ist die Scheune wesentlich größer als auf dem Gemälde von 1908. Wir erfuhren vom Vorbesitzer, dass die Scheune 1918 abbrannte und 1919 viel größer wieder aufgebaut wurde. Allerdings, wie wir später feststellen mussten, nicht solide. Wir konnten kein festes Dach mit Dachpfannen (wie auf allen anderen Gebäuden) aufbringen, weil die Konstruktion auf der Ostseite zu schwach war. Der Denkmalschutz erlaubte uns ein Blechdach, weil dicht sollte das Gebäude schließlich schon sein.

Eine Decke im Haupthaus deutet auf das 17. Jahrhundert hin

In dem Raum des Haupthauses, der früher als gute Stube genutzt wurde, stellten wir fest, dass die Proportionen nicht stimmen konnten. Die Decke saß nahezu auf den Fenstern auf. So konnte doch nicht die ursprüngliche Form des Raums gewesen sein.

Das Bild darunter dokumentiert, wie wir die Styroporverkleidung und die Lehmschicht an der Decke sowie die Schichten des Mauerwerks entfernt und einen Durchbruch zum Esszimmer freigelegt haben.

Es kam eine wunderschöne Holzdecke zum Vorschein, an der wir nur minimale Teile ausbessern mussten. Alle Fachleute waren sich darin einig, dass diese breiten und von Hand bearbeiteten Bohlen und Bretter aus dem 17. Jahrhundert stammen müssen.

Allerdings wäre die Vorstellung dieses Zimmers unvollständig, wenn ich nicht auch den schönen Kachelofen aus Meißener Material vermutlich aus den 1930er Jahren dokumentieren würde. Vollständig auseinandergenommen und neu aufgebaut heizt er seit 2000 diese Stube. Aufgrund der wohligen Wärme nennen wir den Raum Winterstube.

Eine Flurkarte bestätigt das 18. Jahrhundert

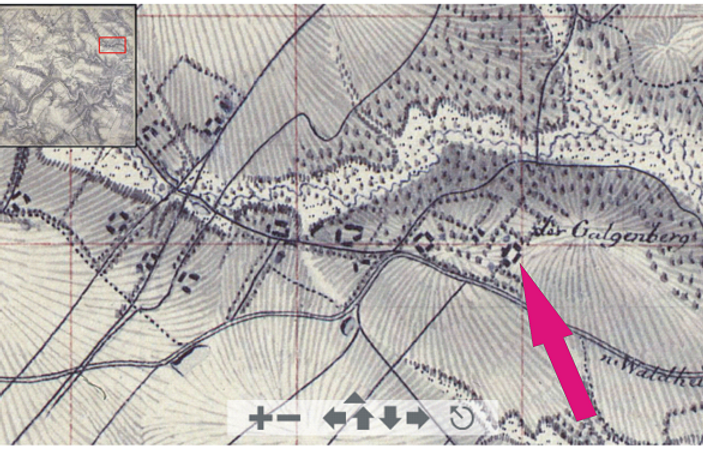

Bei meiner Suche nach Dokumenten fand ich eine Flurkarte. Auf dieser Handzeichnung von Friedrich Ludwig Aster aus dem Jahr 1799 war der Hof bereits eingezeichnet (siehe roter Pfeil):

Quelle: Friedrich Ludwig Aster: „Meilenblätter von Sachsen“, Freiberger Exemplar, Blatt 116 Kriebstein“; Handzeichnung M 1:12.000, Grundaufnahme 1799: Verwalter: Bergarchiv Freiberg.

Ein Stein im Fundament gibt sein Alter nicht preis

Als wir bei der ersten Stabilisierung des Torhauses 2007 einen alten Stein als Fundament für einen tragenden Balken gefunden haben, dachten wir, er könnte uns Auskunft über das Alter des Hofs geben. Mit der damaligen Technik und den Geldmitteln, die zur Verfügung standen, mussten wir ihn als Sockel im Fundament belassen. Ich habe ihn nur fotografiert, konnte aber die Schrift

nicht entschlüsseln.

Viele Jahre später hatte ich einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, der sich in einem früheren Studium mit Altertumsforschung beschäftigt hatte. Er entschlüsselte die Inschrift anhand der Fotografie:

Joh. 11.25

Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe; und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben.

Vermutlich handelt es sich bei dem halbrund gearbeiteten und mit diesem Bibelauszug beschrifteten Stein um einen Grabstein oder ein Bestandteil aus einem sakralen Bauwerk. Eine wirkliche Altersbestimmung des Steins konnten wir leider später nicht mehr vornehmen, da wir ihn damals im Fundament der Toreinfahrt belassen mussten.

Die Entdeckung des Schlesischen Fachwerks verweist auf eine Rarität

Nachdem das Torhaus trotz der Stabilisierungsversuche in 2007 immer schräger wurde und die Gefahr bestand, dass es einstürzen könnte, entschieden wir uns für eine grundlegende Sanierung. Dafür wollten wir aber eine Expertise des Denkmalschutzes.

Der Architekt und damals ehrenamtliche Denkmalschützer Thorsten Kühnrich erstellte 2012 ein Gutachten, aus dem ich hier die wesentlichen Ausführungen dokumentiere und eine Aussage farblich abgesetzt hervorhebe:

„Die südliche äußere Fachwerkwand besteht aus einem mittel-deutsch-“fränkischem“ Fachwerkgefüge, wie es typisch ist für Bauernhäuser der Region aus dem 18./19.Jahrhundert. Es besitzt eine regelmäßige „Riegelfachwerk-Struktur“ aus Ständern, Riegeln, Eck- und Mittelstreben. Die stehenden Gefache sind meist 65-70 cm breit.

Eine ganz andere Struktur weist die nördliche äußere Fachwerkwand auf. Hier gibt es nur 3-4 senkrechte Ständer mit einem Abstand von 2,70 – 3,00 Metern (Fensterstiele sind sekundär eingesetzt). Jeder Ständer besitzt beiderseits verblattete Kopfbänder, die Tordurchfahrt verblattete Doppelstreben.

Der Westgiebel besaß früher eine Fachwerkstruktur aus langen Geschoßständern und Streben in V-Form, die vom Boden bis zur Traufhöhe reichten (siehe Gemälde von 1910).

Die jetzigen Außenwände des Erdgeschosses bestehen aus 40 cm starkem Bruchsteinmauerwerk. Bei Freilegung der Fachwerkschwelle wurden im Türbereich jedoch Zapflöcher festgestellt, die auf eine ursprüngliche Holzständerbauweise hindeuten.

Typologisch steht die nördliche Fachwerkwand eher in der Tradition des frühen mitteldeutschen Fachwerksbaus mit weiter Ständerstellung und liegenden Gefachen. Die so angeordneten Ständer mit beiderseits verblatteten Kopfbändern wurden dann zum Merkmal des „Schlesischen Fachwerkbaus“ mit seinen Umgebinde- oder Umschrothäusern. Hier sitzt der Fachwerk-Oberstock (meist als Schüttboden ohne Fenster genutzt) auf breiten Holzständern im Erdgeschoß, zwischen denen Blockbohlen/ Schrotholzwände eingebaut sind. Die Versteifung der Ständer erfolgt durch Kopfbänder sowie lange und kurze Streben, die sich oft auch überkreuzen. Vorherrschendes Verbindungselement ist die Verblattung - hier als Hakenblatt ausgebildet. Lange Schwellen oder Unterzüge werden versteift durch Doppelstreben oder parallele Träger, wie an der Tordurchfahrt sichtbar ist.

Da diese schlesische Fachwerkbauweise in Sachsen vor allem auf die Oberlausitz beschränkt ist, stellt das Torhaus in Reinsdorf eine Rarität für die Region dar. Es scheint das letzte erhaltene Gebäude des älteren Hofes zu sein, der vielleicht nach 1648 errichtet worden war. Im Laufe des 18. Jahrhunderts wurden dann alle Hofgebäude erneuert, mit Ausnahme des Torhauses. Hier ersetzte man die Holzbohlenwände durch Bruchsteinmauerwerk, baute ein neues Fachwerk auf der Südseite ein und ersetzte den Dachstuhl.“

Die dendrochronologische Untersuchung belegt das Jahr 1682

Da zentrale Balken ausgewechselt werden musste, bot es sich an, sie untersuchen zu lassen.

Das dendrochronoligisch Gutachten für diese Balken erbrachte, dass die Bäume, aus denen die Balken gefertigt wurden, im Jahr 1682 gefällt wurden.

Zusammen mit dem Hinweis auf die handgefertigte Holzdecke im Haupthaus können wir also mit Sicherheit behaupten, dass der Hof bereits im 17. Jahrhundert bestand. Mit der Feststellung des schlesischen Fachwerks kann nun weiter vermutet werden, dass fahrende Handwerker nach dem 30-jährigen Krieg in dem damals relativ reichen Sachsen Aufbauarbeit leisteten.

Zur jüngeren Geschichte

Aus der jüngeren Zeit ließen sich keine wichtigen Artefakte finden. Zu DDR-Zeiten wurden die Gebäude einfach genutzt. Erst durch den Vorbesitzer als Bauern, dann durch die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG), in der er Vorsitzender war. Nach dem Ende der DDR wurde der Hof und die Ländereien an ihn zurückgegeben. Wir haben davon nur einen kleinen Teil (ca. 2 Hektar) übernommen